Wärmepumpen heizen auch im Altbau klimafreundlicher als Gasheizungen

Forschungsprojekt „Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand“ des Fraunhofer ISE abgeschlossen

13.11.2025 - Freiburg

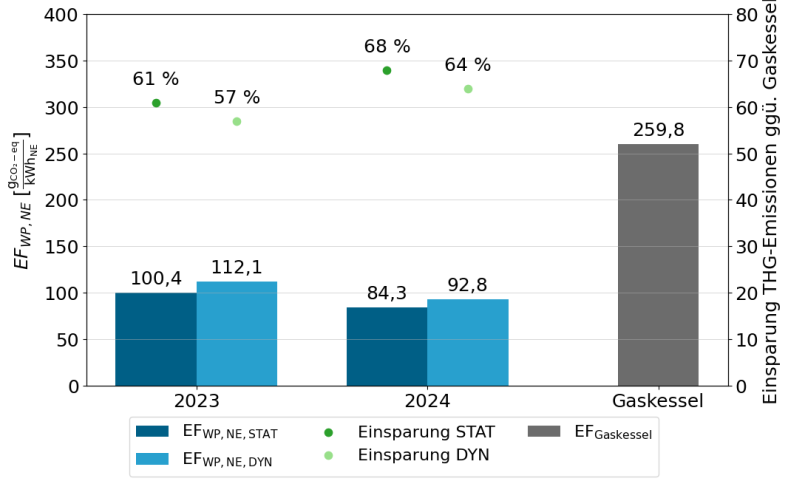

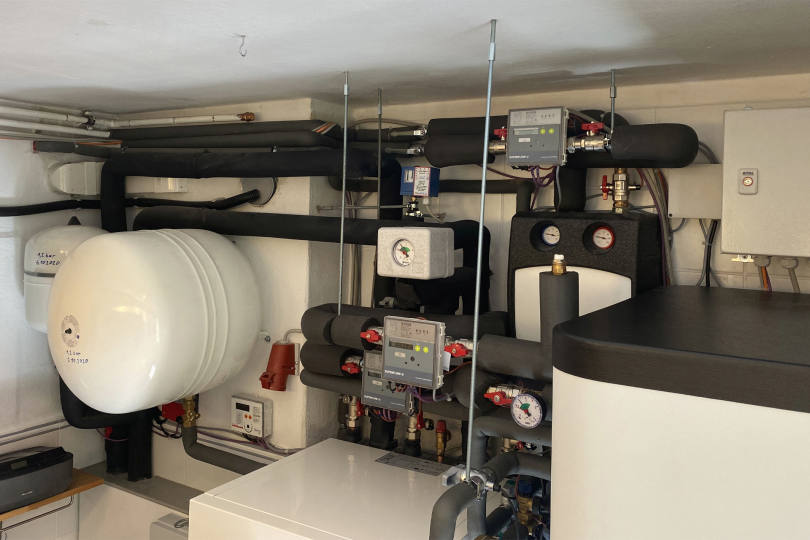

Wärmepumpen heizen auch in Bestandsgebäuden effizient und klimafreundlich. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt des Fraunhofer ISE. In dem Projekt nahmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vier Jahre lang detaillierte Messungen an 77 Wärmepumpen in Ein- bis Dreifamilienhäusern vor. Das Ergebnis: Die Wärmepumpen erreichten Jahresarbeitszahlen von 2,6 bis 5,4. Die CO2-Emissionen der Wärmepumpen, erstmals unter Berücksichtigung zeitvariabler Faktoren berechnet, lagen für das Jahr 2024 um 64 Prozent niedriger als jene von Erdgasheizungen.

Das Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE führte zudem Langzeit-Schallmessungen durch und ermittelte, wie Photovoltaikanlagen in den Wärmepumpenbetrieb integriert werden können. An dem Projekt waren neben dem Fraunhofer ISE zwei Energieversorger und neun Wärmepumpenhersteller beteiligt.

Wärmepumpen werden immer beliebter

Im ersten Halbjahr 2025 standen Wärmepumpen erstmals in der Geschichte des deutschen Heizungsmarkts an der Spitze der verkauften Heizungsanlagen. Damit haben sie Gasheizungen von Platz eins verdrängt. Im Neubau dominieren Wärmepumpen schon seit Jahren, fast 70 Prozent der im Jahr 2024 fertiggestellten Neubauten heizen mit einer Wärmepumpe. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer von älteren Bestandsgebäuden fragen sich aber noch immer, ob die Wärmeerzeuger auch bei ihnen effizient und klimafreundlich arbeiten können.

Wärmepumpen arbeiten gut, es gibt aber auch Optimierungsbedarf

Diese Zweifel sind nicht angebracht. „Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Wärmepumpen auch in älteren Gebäuden effizient betrieben werden können und dass sie klimaschonend heizen, ohne dass die Gebäude auf Neubaustandard saniert werden müssen“, sagt Danny Günther, Teamleiter „Wärmepumpen und Transformation Gebäudebestand“ am Fraunhofer ISE. „Wir haben aber auch Optimierungspotenziale aufgedeckt.“ Auf Basis der detaillierten Messdatenanalyse lasse sich nachvollziehen, welche Planungs- oder Installationsfehler besonders häufig auftreten und wo sich ineffizientes Betriebsverhalten zeigt, so Günther.

Effizienz: Jahresarbeitszahlen von 2,6 bis 5,4

In dem Forschungsprojekt hat das Fraunhofer ISE 77 Wärmepumpenheizungsanlagen unter realen Bedingungen überwacht. Die Effizienz der Wärmepumpen hat sich im Vergleich zum im Jahr 2019 abgeschlossenen Projekt „WPsmart im Bestand“ verbessert.

Luft/Wasser-Wärmepumpen erreichen im Durchschnitt eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,4. Sie erzeugen also aus einer Einheit Strom 3,4 Einheiten Wärme. Im Projekt zuvor lag der Schnitt noch bei 3,1. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe mit der niedrigsten Effizienz kam auf eine JAZ von 2,6, die mit der höchsten auf 4,9.

Die im Schnitt effizienteren erdgekoppelten Anlagen weisen eine mittlere JAZ von 4,3 auf („WPsmart im Bestand“: 4,1). Die Bandbreite bei den Erdreichwärmepumpen reicht von 3,6 bis 5,4. Eine Korrelation zwischen Baujahr der Gebäude und Effizienz der Wärmepumpe konnte nicht festgestellt werden.

Die Untersuchung zeigte auch, dass ausreichend dimensionierte Heizkörper im Mittel mit ähnlich niedrigen Temperaturen betrieben werden können wie Flächenheizungen. Die Energieverbräuche der Elektroheizstäbe, die bei besonders kalten Temperaturen die Wärmepumpe unterstützen, spielen bei den vermessenen Anlagen eine untergeordnete Rolle, was auch mit den vergleichsweise milden Witterungsbedingungen in der vermessenen Periode zusammenhängt. Sie übernahmen bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen lediglich 1,3 Prozent der elektrischen Arbeit, bei den Erdreichwärmepumpen lag der Anteil nahe null Prozent.

Treibhausgasemissionen: 57 bis 68 Prozent niedriger als bei Gaskesseln

Die Studie hat daher nun erstmals auch die viertelstündlich berechneten Emissionswerte im deutschen Strommix berücksichtigt. Das erlaubt, die Klimafreundlichkeit der Wärmepumpen präziser zu bewerten. Mit dieser dynamischen Bilanzierung sinkt die Einsparung, aber nur leicht. Im Jahr 2024 lag der CO2-Ausstoß der untersuchten Wärmepumpen im Schnitt um 64 Prozent niedriger als bei Gasheizungen – vier Prozentpunkte weniger als bei der statischen Methode.

Vergleich der Emissionsfaktoren bei Wärmepumpen und Gaskessel

Auch Schall gemessen

In dem Projekt haben die Forschenden zudem eine Methode zur Durchführung von Langzeit-Schallfeldmessungen an Luft/Wasser-Wärmepumpen entwickelt und an fünf zufällig gewählten Anlagen erfolgreich demonstriert.

In zwei Gebäuden war der Umgebungslärm so dominant, dass die Wärmepumpen akustisch kaum ins Gewicht fielen und bei keiner der Wärmepumpen zurechenbare Grenzwertüberschreitungen feststellbar waren. An drei Standorten korrelierte der Wärmepumpenbetrieb mit erhöhter Überschreitung der zulässigen Nachtimmissionen. Die Überschreitung lag jedoch konstant unterhalb des Umgebungslärms.

Die Vorgaben der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) hätten durch Auswahl - mit Blick auf Schalleistungspegel - besserer Geräte, der Platzierung der Wärmepumpe oder gängiger Schallschutzmaßnahmen erfüllt werden können.

Kombination Wärmepumpe und Photovoltaik untersucht

Zusätzlich analysierten die Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer ISE die Kombination von Wärmepumpen mit Photovoltaikanlagen. Ein klassischer Ansatz zur Erhöhung des Eigenverbrauchs lokal erzeugten PV-Stroms ist die Anhebung von Solltemperaturen bei überschüssigem PV-Strom. Die Wärmepumpe vermehrt mit Solarstrom zu betreiben, kann vorteilhaft sein: Solarstrom ist günstiger als Strom aus dem Netz, auch bei Wärmepumpentarifen, Wärmepumpen lassen sich klimafreundlicher betreiben und das Verteilnetz zu bestimmten Zeiten entlasten.

Die Ergebnisse der Untersuchung von sechs Wärmepumpen/PV-Kombinationen: Ohne Batterie erreichen Gebäude mit einer PV-Anlage 25 bis 40 Prozent Autarkie und 22 bis 37 Prozent Eigenverbrauch. Mit Batterie verschieben sich diese Bereiche mit Werten für die Gebäude-Autarkie von 32 bis 62 Prozent und für den Gebäude-Eigenverbrauch von 40 bis 83 Prozent deutlich nach oben.

Prozessmatrix für die Optimierung erstellt

Trotz guter gemessener Effizienzwerte zeigte das Forschungsprojekt auch Optimierungspotenziale auf. Beispielsweise waren viele Wärmepumpen auf den Verbrauch bezogen überdimensioniert, auch die Schalthäufigkeiten lagen bei einigen Anlagen im sehr hohen Bereich. Bei einem Teil der Anlagen mit Kombispeichern wurde keine zuverlässige Trennung der Temperaturniveaus für Raumheizung und Trinkwassererwärmung realisiert, was in Teilen zu unnötiger Wärmebereitstellung auf Warmwasser-Temperaturniveau führte.

Basierend auf der Analyse der Messdaten und den Rückmeldungen der Akteure hat das Forschungsteam des Fraunhofer ISE daher im Abschlussbericht eine Prozessmatrix erstellt. Sie dokumentiert für die einzelnen Phasen Planung, Installation und Inbetriebnahme mögliche Qualitätsdefizite. Wie diese zu beheben sind, zeigen die Fachleute hier ebenfalls. Die Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt enthalten wertvolle Erkenntnisse für Planer, Installateure und Betreiber von Wärmepumpensystemen.

61 Gebäude mit Luft/Wasser-Wärmepumpen, 16 mit Erdreichwärmepumpen

Der untersuchte Anlagenpool umfasste 61 Anlagen mit der Wärmequelle Außenluft. Diese Luft/Wasser-Wärmepumpen stellen die häufigste in Deutschland genutzte Wärmepumpenart dar. 16 Anlagen haben eine Sole/Wasser-Wärmepumpe, sie nutzen die Wärmequelle Erdreich. 34 der untersuchten Wärmepumpen stammen aus dem im Jahr 2019 abgeschlossenen Projekt „WPsmart im Bestand“. Bei ihnen haben die Forschungspartner das Monitoring, teils mit aktuelleren Wärmepumpenmodellen, fortgesetzt. 43 Messobjekte kamen neu hinzu.

Für die Effizienzbewertung wurden Wärmepumpen in Gebäude von 1826 bis 2001 berücksichtigt. Die beheizte Fläche liegt bei 90 bis 370 Quadratmetern, der Mittelwert bei 170 Quadratmetern. Die vor 1977 (erste Wärmeschutzverordnung) errichteten Wohnhäuser sind etwas umfangreicher saniert als im Bundesdurchschnitt. Bei der Fassade etwa wurde die Hälfte der Gebäude, 51 Prozent, nachträglich gedämmt – deutschlandweit waren es (bezogen auf 2016) lediglich 30 Prozent. Die ab 1977 errichteten Häuser sind – abgesehen von einem – durchweg unsaniert.

Partner des Fraunhofer ISE waren die Wärmepumpenhersteller Bosch Thermotechnik, Glen Dimplex Deutschland, Max Weishaupt, NIBE Systemtechnik, Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Europe, DAIKIN Airconditioning Germany, Stiebel Eltron, Viessmann und Vaillant sowie die Energieversorger Lechwerke und Stadtwerke Stuttgart. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWE förderte das Vorhaben finanziell unter dem Förderkennzeichen FKZ: 03EN2029A.

Weitere Informationen

Die detaillierten Ergebnisse des Forschungsprojekts „Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand“, kurz „WP-QS im Bestand“, finden Sie hier:

Quelle und Fotos: Fraunhofer ISE

Beitrag weiterempfehlen

Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).

Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats

Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Digitaltouren - Digitalforen

Netzwerk junge Ingenieur:innen

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de

Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung

Professional recognition

Anschrift

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Schloßschmidstraße 3

80639 München